利玛窦与西方科学在中国的传播

孙承晟

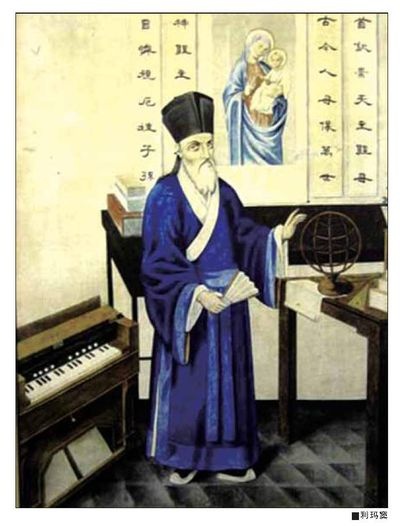

15世纪后期,随着地理大发现及西、葡的对外扩张,欧洲传教士纷纷前往世界各地传教。明万历年间,耶稣会士率先入华,掀开了明清时期中西方科学与文化交流的序幕。利玛窦(Matteo Ricci, 1552-1610)是首批进入中国内地传教的,也是最具影响的一位。

利玛窦来华不久即敏锐地意识到,在有着深厚文明基础的中国传教,只能采取适应的策略,而不是僵硬的说教甚至武力的方式。进入韶州后,在瞿太素的建议下,他放弃僧衣,改穿儒服;之后还制定了传教过程中“尊重中国传统的尊孔和祭祖礼仪”的所谓“利玛窦规矩”。利玛窦深知,要在中国传教,首先必须了解中国的文化。通过十余年的勤奋学习,他对中国经典精通有余,令中国士人大为叹服,“西儒”之称随之而来,甚至还被当代日本学者平川祐弘誉为“人类历史上第一位集欧洲文艺复兴时期的诸种学艺和中国四书五经等古典学问于一身的巨人”。凭借其儒雅和博学,利玛窦赢得不少中国士人如徐光启、李之藻、杨廷筠、冯应京、李贽、焦竑等的信赖和善待。他听从一些士人“缓谈归化,多讲实学,把著书立说置于口头宣讲之上”的忠告,以传播西学作为辅助传教的手段,编译了大量西学书籍,留下了相当可观的著述。除用意大利语撰写的《基督教远征中国史》、大量书信以及用拉丁语为西方读者翻译的中国经典外,还在不少中国士人的帮助下,著译了近20种中文著作,有关于天文学方面的《乾坤体义》、《浑盖通宪图说》,数学方面的《几何原本》、《圜容较义》、《测量法义》、《同文算指》,地理学方面的《坤舆万国全图》(另尚有《山海舆地全图》、《两仪玄览图》等十余种版本),伦理学方面的《交友论》、《二十五言》,语言学方面的《葡汉辞典》(与罗明坚合著)、《西国记法》、《西字奇迹》,音乐方面的《西琴曲意》,另有《辩学遗牍》中的部分文字以及给万历皇帝的《上大明皇帝贡献土物疏》。

这些著述几乎涵盖了西学的主要门类,举凡宗教、伦理、语言、天文、地理、数学、艺术,均有涉及,当然还有以口头传授而未形成文字的西方力学、建筑、印刷等知识。从实际效果看,其中最为重要的当数科学著作。自1584年起,利玛窦绘制了一系列世界地图,使中国人惊奇地认识到“天下”之外的世界。《乾坤体义》等天文学著作,虽然介绍的是当时正在被淘汰的水晶球宇宙体系,但很大程度上帮助中国人塑造了明确的宇宙结构(后来被不断更新的天文知识所取代),清中后期尚有士人祖述其说。数学译作尤其是《几何原本》,则使演绎逻辑的方法在中国逐渐落地生根,影响深远。利玛窦逝世后,明廷赐葬地,有人相质,当时的首辅叶向高说:“子见从古来宾,其道德学问,有一如利子者乎?毋论其他事,即译《几何原本》一书,便宜赐葬地矣。”《几何原本》之重要与影响,可见一斑。利玛窦的著作还不同程度地波及日本、朝鲜、越南等国,在儒家文化圈中兴起一股西学风气。

利玛窦不仅著述宏富,而且创造了许多术语(其中当然有中国士人的帮助),至今仍广为采用,如数学中的“几何”、“点”、“线”、“面”、“角”、“弧”、“平行”、“比例”、“面积”、“体积”、“直角”、“钝角”,天文学中的“天球”、“地球”、“月球”、“半球”、“阴历”、“阳历”,地理学中的“经度”、“纬度”、“赤道”、“测量”等。有些是新造的,有些则是赋旧词以新义,利氏等人充分考虑了语汇相互之间的统一性和系统性,不仅使这些术语具备传承下去的生命力,也为以后新术语的形成奠定了空间,还对日本、朝鲜等国的思想界产生了很大影响。从翻译学和传播学的角度来看,这些术语的形成,不仅仅是一个个结点的生成,更体现了新观念和新知识的产生,以及东西方两种文化之间的互动。

利玛窦在东西方文化交流史上的所产生的深远影响,恐怕是他没有预料到的;而作为辅助手段的西学东渐,似乎超越传教,成为他所肩负的使命,这不能不说是历史与他开的一个严肃的玩笑。

(作者单位:中国科学院自然科学史研究所)

资料来源:《中国社会科学报》2010年4月15日第11版