社科要闻 | “纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年国际学术研讨会”在京召开

中国社会科学网讯(记者 孙美娟)9月2日,由中共中央党史和文献研究院、中国社会科学院、中国人民解放军军事科学院联合主办的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年国际学术研讨会”在京召开。中共中央党史和文献研究院院长曲青山、中国社会科学院院长高翔、中国人民解放军军事科学院上将政治委员凌焕新出席会议并作主旨发言。中国社会科学院副院长赵芮主持会议开幕式。

会议现场 本网记者王宙/摄

曲青山指出,中国人民抗日战争胜利是中国共产党发挥中流砥柱作用的伟大胜利。这是一个重大历史结论,是对中国人民抗日战争14年历史所作的正确总结;这是一条颠扑不破的伟大真理,深刻揭示了中国人民抗日战争胜利的关键所在。中国共产党是中国人民反抗日本军国主义侵略的最早宣传者、动员者、组织者、抗击者;中国共产党是抗日民族统一战线的倡导者、组织者、巩固者、维护者,是全民族团结抗战的坚强政治领导核心;中国共产党实行全面抗战路线并提出持久战战略总方针,是抗日战争正确战略战术的提出者、指导者、引领者、践行者;中国共产党开辟的广大敌后战场逐步上升为抗日战争主战场,中国共产党领导的人民抗日武装为夺取抗战胜利发挥了决定性作用;中国共产党团结带领人民铸就的伟大抗战精神,为夺取抗战胜利提供了强大精神支撑。我们纪念中国人民抗日战争的伟大胜利,最根本的一条,就是要牢记中国共产党的中流砥柱作用是中国人民抗日战争胜利的关键。历史启示我们,中国共产党的领导是党和国家的根本所在、命脉所在,是全国各族人民的利益所系、命运所系。

高翔指出,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的胜利,是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的伟大胜利,是开辟中华民族伟大复兴光明前景、推动世界长期和平和共同发展的伟大胜利。回望历史,中国最早揭露了法西斯主义的侵略本质,以巨大的民族牺牲为世界反法西斯战争树立起第一面正义旗帜;中国开辟并支撑了世界反法西斯战争的东方主战场,成为世界反法西斯同盟战略全局中的东方支柱;中国积极推动建立国际反法西斯统一战线,为抗击侵略凝聚全球正义力量。中国人民抗日战争,从一开始就具有拯救人类文明、保卫世界和平的重大意义,是世界反法西斯战争的重要组成部分,为彻底粉碎法西斯称霸全球的图谋、夺取世界反法西斯战争的最终胜利,作出了不可磨灭的贡献。同时,中国在战争期间就已开始积极参与国际秩序重建,始终致力于维护世界和平与促进共同发展,是战后国际秩序的建设者、战后世界和平的维护者、战后全球发展的贡献者。面对当前层出不穷的全球性挑战,高翔就深化抗战史、二战史研究,努力为人类和平事业贡献哲学社会科学力量,向广大国际学术界同仁提出三点倡议:守护正义,共同阐释正确二战史观;携手前行,共同维护战后国际秩序;凝聚力量,共同深化人类命运共同体的学理支撑。

凌焕新指出,正义必胜、和平必胜、人民必胜,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利启示的伟大真理,生动阐释了“正义的事业是任何敌人也攻不破的”历史必然,充分彰显了“以斗争求和平则和平存、以妥协求和平则和平亡”的历史主动,科学揭示了“决定战争胜败的是人民,而不是一两件新式武器”的制胜逻辑。纪念这场战争的伟大胜利,必须弘扬正确二战史观,旗帜鲜明地反对冷战思维、阵营对抗和霸权行径,捍卫历史正义、信守和平承诺、通过人民鉴定。总结中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争取得伟大胜利的经验,决定因素是伟大民族精神,关键是中国共产党坚强有力的政治领导,重要法宝是全面的全民族抗战,重要条件是国际反法西斯统一战线,其精髓就是“三个必胜”。以史为鉴,面向未来,要坚持在历史前进中前进,在时代发展潮流中发展,必须坚定正义必胜的信念,始终站在历史正确的一边;必须坚定和平必胜的信念,始终站在人类进步的一边;必须坚定人民必胜的信念,始终站在世界人民的一边。“三个必胜”的伟大真理,必将有力引领中华民族实现伟大复兴,对推进世界和平与发展的崇高事业具有极其重要的意义。

中共中央党校(国家行政学院)副校长(副院长)李文堂,俄罗斯共产党中央委员会副主席、俄罗斯国家杜马国际事务委员会第一副主席德米特里·诺维科夫,中国中共党史人物研究会会长张树军,希腊外交部前部长、色雷斯德谟克利特大学教授乔治·卡特鲁加洛斯,中国中共文献研究会会长张宏志,上海交通大学副研究员、日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至,中国人民解放军国防大学政治工作部少将主任王鹏,中国抗日战争史学会会长王建朗先后作大会发言。

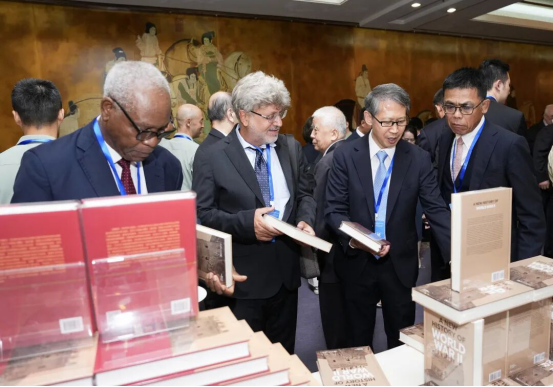

会议期间,中外学者参观主办单位关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的相关图书成果 本网记者王宙/摄

本次会议主题是“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”。来自全国党史界、社科理论界、高等院校、军队系统的100多位专家学者和来自俄罗斯、英国、法国、德国、意大利、希腊、美国、阿根廷、巴西、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、索马里、喀麦隆、尼日利亚等国家以及港澳台地区的30多位专家学者参加了研讨会。

来源:中国社会科学网