一名抗战老战士的家国情怀——记夏森同志

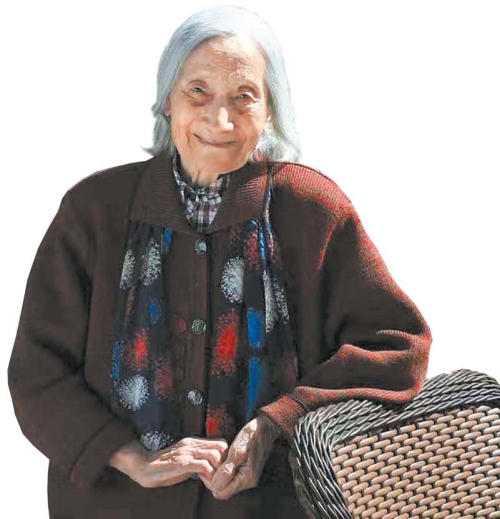

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,102岁高龄的抗战老战士夏森再次受到关注。

4年前,北京人民大会堂,98岁的夏森被授予“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号。领奖台上,当坐在轮椅上的夏森颤巍巍想站起身来的时候,习近平总书记轻轻拍了拍她的肩膀,弯下腰,双手颁给了她证书。这一幕在现场引发热烈掌声,也通过直播画面让众多观众热泪盈眶。

近日,夏森获颁“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

夏森是中国社会科学院原外事局研究员。她14岁参加革命,15岁加入中国共产党。在战争年代,她不顾个人安危,始终坚守在战斗一线,展现出不怕牺牲的革命英雄气概。新中国成立后,她将一腔热血倾注在文教及外事工作上,为社会主义文化建设兢兢业业奋斗。晚年的夏森作出一个重大决定——捐资100万元成立“夏森助学金”,让山区的困难学子读得起书、上得起学、圆得大学梦。这条捐资助教之路,一走就是20年。截至目前,夏森的捐资助教总额已近300万元,惠及困难学子超过500名。

夏森老人有着坚定的信仰、坚忍的品格、赤诚的情怀,她甘愿为党和国家事业默默奉献、不计个人利益得失。夏森的精神感召着无数人。

作为革命战士的夏森,将党、国家和人民刻在心里,奉献的是赤子之心;作为脱贫攻坚楷模的夏森,将无疆大爱播撒在山区的热土上和学子们的人生里,书写的是一名共产党员的如磐初心。

从抗战老战士到脱贫攻坚楷模,夏森用实际行动诠释着自己深厚的家国情怀与崇高的理想信念。

民族危难之际 毅然投身革命

1923年9月,夏森出生于四川省仁寿县一个进步家庭。她很早就接触到《思想方法论》《大众哲学》《共产主义ABC》等进步书刊,积极参加抗日救亡学生运动,在成都飞机场修建工地宣传抗日思想。少年时的夏森,即展现出追求真理、勇于担当的品质。

1937年,夏森在蜀华高中就读时,抗日战争全面爆发。同年底,年仅14岁的她毅然放弃了舒适的城市生活,决定奔赴延安,投身革命事业。面对父母的担忧,她斩钉截铁地说:“说去就去,非去不行。”

在时任中共成都市委负责人等人的帮助下,夏森辗转来到革命圣地延安,进入中国人民抗日军政大学学习,先后在第三期第十三队、第四期第五队接受革命教育。在抗大,她多次聆听毛泽东等中央领导同志的讲话,系统学习了《共产党宣言》等马克思主义经典著作。她深刻领会到,青年学生只有自觉把个人理想和生命融入民族独立和人民解放的伟大事业中,才能成为无产阶级先锋队的坚强战士;她坚信,只有社会主义才能救中国,只有中国共产党才能领导全国人民获得真正解放。1938年4月15日,她光荣加入中国共产党,从此将个人命运与党和人民的事业紧密相连。

抗日战争时期,夏森先后在抗大政治教育科、延安抗大二分校、军政学院、军事学院、军委经建部、延安中央党校二部等单位担任政治指导员、组织干事等职务。夏森喜欢枪,且枪法极准,虽为女儿身,却巾帼不让须眉。当时,夏森一再请求上前线冲锋陷阵、消灭更多敌人,却始终没有如愿。对于这件事,她一直“心有不甘”。

解放战争期间,她转战东北,在北安高级师范学院、东北总司令部直政、第十二兵团后勤部等部门工作。新中国成立后,夏森先后在华东俄专、马列学院、中国科学院理论教育处及文学研究所西方组、第二外国语学院等单位工作。1978年11月起,她在中国社会科学院原外事局欧美处任负责人。

从革命战士到社科工作者,转变的是身份,不变的是夏森始终坚守的革命信念,对党忠诚,对人民怀有的深厚感情。夏森曾说:“我对百姓饥寒交加、惨遭欺凌的旧社会深恶痛绝,立志要让穷人都过上好日子,让孩子们都有学上。14岁参加革命,15岁加入共产党,为的是什么?就是为了这个目标。”

正是源于这份深挚的情感,她在晚年将全部精力投入教育事业和脱贫攻坚工作。

■2006年,夏森看望丹凤学生。

倾尽所有 捐资助教

8月27日,夏森收到6名丹凤大学生寄来的感谢信。信中写道:尊敬的夏森奶奶,在这个充满收获与感恩的季节里,我们满怀无比激动与感激的心情,提笔写下这封饱含深情的感谢信,向您致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意……

这6名大学生都受惠于“夏森助学金”。如今,他们有的还在大学读书,有的已走上工作岗位。他们在信中向夏奶奶汇报学习和工作情况,嘱咐她和汝信爷爷保重身体。

汝信是夏森的丈夫,中国社会科学院原副院长,今年也已94岁了。

汝信一字一句为病床上的夏森读着信的内容。这封跨越千里的书信,承载着夏森和受助学生之间相互的牵挂,承载着夏森对山区教育的深情厚谊。

汝信说,老伴的愿望很简单:“就是尽自己的全部力量,帮助更多寒窗苦读的学子们。”

“因为经历过苦日子,我决不能让孩子们在教育上受委屈……”这是夏森最朴实无华的心愿。

夏森与丹凤学子们结缘,要追溯到20年前。曾长期在丹凤县挂职副县长的中国社会科学院原扶贫办主任钟代胜,见证了夏森的捐资助学之路。钟代胜回忆,夏森捐助贫困孩子的心愿已久。2006年春天,时年83岁高龄的夏森听他介绍陕西省丹凤县龙驹寨镇西街小学办学条件较差的情况后,就毅然决然来到了这所学校。到了当地,这所位于秦岭深处的小学条件之艰苦超出她的想象:破旧的教室、残缺的课桌椅……“看到这些课桌有的腿都断了,用砖头垫着,孩子们写字时,桌子晃来晃去。尤其是看到,尽管条件艰苦,但每个孩子都认真地听着老师讲课,眼睛里闪烁着对知识的渴望,夏老触动很大。”钟代胜说。

夏森当时就对钟代胜说:“我是经历过苦日子的,知道那种苦。孩子们在这么艰苦的环境中还能勤奋学习,我很感动,也很心疼。”

这次考察结束后,夏森当即捐出2万元为学生添置课桌椅。当时,学校的老师们都不敢相信,一位83岁的老人竟如此慷慨。两年后,她又拿出2万元用于奖励优秀少先队员和“三好学生”。当她得知陕西省丹凤县龙驹寨镇赵沟小学的教学楼已成危房时,毫不犹豫地捐资20万元建起新的教学楼。

随着捐助经验的积累,夏森意识到零散捐赠虽能解燃眉之急,却难以持续改变困难学生的命运。2013年,90岁的夏森做出一个重大决定:捐资100万元设立“夏森助学金”。她说:“这样才能建立起更系统、更持续的资助机制。”

“夏森助学金”成立之初,主要资助陕西省丹凤县的困难家庭大学生,每人每年5000元,直至完成学业;家庭生活困难的高三学生,则根据具体情况每人每年资助1000—2000元不等。此外,该助学金还会资助当地特殊教育学校的教师、学生等。

2016年,得知中国社会科学院将江西省上犹县新增为定点扶贫县后,夏森立即响应,将上犹县的困难学生及特殊教育学校师生纳入捐助范围。同年,她还为江西省上犹县社溪中学捐赠6.3万元,解决了困扰学校15年的教学广播设备更新问题;并额外拿出一笔钱,资助陕西省丹凤县32名环卫职工家庭的困难大学生。

此后,夏森不断追加助学金,总金额累计已超过260万元。“夏森助学金”有着独特的评选标准。夏森认为:“最重要的是要看他们的思想道德表现,其中一个重要标准是他们必须热爱自己的祖国。”

还有一条评选标准:同等条件下,优先支持报考师范、医学及农林类院校的学生。“这个标准,就是为了鼓励学生们学成返乡,服务基层。”当时协助起草“夏森助学金”实施办法的钟代胜告诉记者。助学金的管理也非常严格。夏森亲自审定助学金实施办法,每年都要详细了解资金使用和受助学生学习情况。如今,中国社会科学院已成立专门机构负责管理“夏森助学金”,确保每一分钱都用在最需要帮助的学生身上。

夏森对这些受助学生就像对自己的孩子一样,不仅提供经济援助,还经常通过各种方式和渠道了解他们的学习、生活和思想情况。逢年过节,她经常邀请在北京求学的受助学生来家里吃饭、聊天,关心他们的成长。对于一些特别困难的学生,她还会额外提供生活费补助。这种无微不至的关怀,让许多受助学生感受到了家人般的温暖。

尽管许多受助学生从未与夏森见过面,却始终心怀感激。不少学生持续给夏森写来感谢信。陕西省丹凤县32名生活困难大学生曾在联名感谢信中写道:“我们经过多年寒窗苦读,终于考上了梦寐以求的大学。这本是件大喜事,但我们和家人由于发愁学费,怎么也高兴不起来,正在这时,您向我们伸出了温暖大爱的手,资助我们的学业,为我们解了燃眉之急。”

丹凤县蔡川镇的李鸿斌,两年前开始受“夏森助学金”资助,目前在北京交通大学读大三。他每年都会给夏森奶奶写一封感谢信。当记者告诉他,夏森奶奶已经收到今年的来信时,他很激动。“夏森奶奶一直在为国家和人民奉献,对我们这些学生的资助都是她平时节俭的积蓄,这份恩情我倍加珍惜。”李鸿斌说,夏森奶奶的革命精神、无私奉献的精神深深感染着他。他将加倍努力,不断提升自己,争取有能力去帮助更多的人。

刘林涵是陕西科技大学机械设计及自动化专业的一名大二学生。他告诉记者,2024年高考结束后,由于家庭原因,自己已经做好放弃上大学的打算,想靠打零工补贴家用。是夏森奶奶的资助,使自己有机会走进大学,接触到更广阔的世界。刘林涵深知“吃水不忘挖井人”的道理,他决定毕业后回到家乡、回到基层,用自己所学为家乡发展作贡献。

来自江西省上犹县的赖厚芳,大学毕业后选择成为一名援疆教师。她说:“从第一次接受夏森奶奶的资助开始,我就立志要以夏森奶奶为榜样,奉献自己,不负韶华。”

夏森的善举犹如春风化雨,滋润着学子们的心田,为他们点亮希望的灯塔。丹凤县学生资助管理中心副主任代宝锋告诉记者,受资助的孩子们有的是孤儿,有的是单亲家庭,生活清苦。在夏老的帮助下,目前已经有300多名学生顺利完成学业、走入社会。许多毕业生选择回报社会,在各自工作岗位上发光发热,用实际行动回报夏森奶奶的关爱。

一些早期受助的学生在工作后,也开始资助其他困难学生,将这份爱心持续传递。这种“爱的循环”,正是夏森最希望看到的结果。

■夏森与汝信

朴实无华 坚守赤诚初心

夏森的捐赠资金,全部来自她和老伴汝信的离休金和日常节省下来的生活费。两位老人的生活极为简朴,甚至到了令人难以置信的程度。

夏森日常穿的衣服翻来覆去就是那几件。“夏老在人民大会堂领奖时穿的,竟然还是15年前到我们学校捐资助学时穿的那件灰色格子外套。”当年看到“全国脱贫攻坚楷模”颁奖电视画面的丹凤县师生感慨道:“夏老如此简朴,对我们却这样慷慨。老师们看到这个画面,都忍不住流泪。”

照顾二老生活8年之久的常阿姨告诉记者,两位老人几乎不添新衣,偶尔实在需要时,她才代为从网上购置几件。饮食方面,也从不挑剔,以素食为主,剩饭剩菜也舍不得倒掉,留到第二天热热再吃。

“生活标准不要多高,吃饱即好”是夏森常挂在嘴边的话。夏森家里的陈设也十分简单,除了书以外就是一些花草。当年,得知国家要为她发放上万元的“全国脱贫攻坚楷模”奖金时,夏森也婉谢了,表示愿将这笔钱捐给有困难的孩子们。

钟代胜曾在丹凤县挂职22年。每次回京,他都要拜访夏森,向她汇报受助孩子们的情况。钟代胜说:“每次去看望夏老,她都在关心困难学生的事情,很少谈自己。难以想象,一位高级知识分子、党的领导干部的生活,可以简朴至此,衣食住行都维持在最低限度。”

中国社会科学院国际合作局离退休干部党支部书记杨建国曾劝夏森留部分积蓄以备日后之需,但她坚定地表示:“这些钱必须用在山区孩子的教育上。”夏森对身边人也关怀备至,一旦知道谁有困难,总是尽力相助。杨建国说,有一次,院里一位老同志身患重病,夏森得知后立刻伸出援手,助其渡过难关。

在长期捐资助学的同时,夏森夫妇也积极响应党组织号召,通过交纳特殊党费等形式奉献爱心。2008年汶川地震,85岁的夏森拿出2万元捐助灾区,并表示:“国家有难,我们老党员应该带头出力。”2020年新冠疫情暴发,97岁的她再次捐款10万元支持抗疫。她说:“看到那么多医护人员冒着生命危险奋战在一线,我们老年人也想作点贡献。”

中国社会科学院离退休干部局的同志感慨道,国家有需要的时候,夏森老师总是第一时间站出来,展现了一名老党员时刻准备为国分忧、为民解难的初心。

汝信是我国著名哲学家、美学家,中国社会科学院学部委员,学术成就卓著;夏森是资深的外事专家,曾参与许多重要的外事活动。这对伉俪在事业上相互砥砺,在生活上相濡以沫,在公益事业上同心同德。他们虽然没有子女,却把受助学生当作自己的孩子来关爱。汝信始终默默支持着妻子的慈善事业,他曾经说:“我们这一代人,亲眼见证了国家从积贫积弱到繁荣富强的过程,深知教育和知识的重要性。帮助困难学生读书上学,就是为国家的未来投资。”两位老人虽然工作背景不同,但在重视教育、关爱困难学子这个问题上却有着高度共识。这份共识源于他们对国家与民族命运的深切关怀。

如今,夏森静卧在病榻之上,已难以与人言语交流。汝信日夜陪伴在侧,坚持每天收看新闻联播的他,总是将所见所闻细细讲述给夏森听。9月3日,看到电视里直播阅兵盛况,汝信附耳告诉夏森:“今年是抗战胜利80周年,国家举行了阅兵,特别壮观,比上次阅兵办得还好。”默默陪伴中,尽显深情。

■夏森与受捐助学子在一起。

一生信仰 彰显无疆大爱

面对厚重的荣誉和组织上的深切关怀,汝信一直表示:“我们老了,也不能再为国家作什么贡献,反而还要靠组织照顾,给国家、给社科院添麻烦,心里实在不好受。”

“您二老对自己要求太高了。”中国社会科学院负责同志看望二老时,动容地说,“您们为党为国家奋斗了一辈子,把毕生积蓄捐给山区孩子、帮助困难学生。社科院受益很多,山区孩子更是受益终身。我们都记得您们的贡献。您二老是我们社科院的宝贵财富,是我们的楷模,是真正的共产党员!”

一位在场的年轻学者感叹:“在这个崇尚物质享受的时代,夏老师和汝老师让我们看到的是榜样的力量。他们不是用财富定义价值,而是用奉献衡量人生。他们将学术理想与共产党员的初心使命完美融合,用实际行动诠释了什么是真正的学者风骨和精神楷模。”

早在2011年、2014年,夏森就荣获中国社会科学院优秀共产党员和中国社会科学院离退休干部先进个人等荣誉称号。2018年,夏森还荣获全国脱贫攻坚奖奉献奖,受到党和国家领导人的亲切接见。

面对荣誉和赞誉,夏森总是说:“这是一个共产党员应该做的。”“不是我帮助了这些孩子,而是他们给了我奉献爱心的机会。看见他们成才,就是对我最好的回报。”她常说:“人是有爱心的,要把它奉献出来才算圆满。”这些话语质朴无华、掷地有声,真切折射出一名共产党人的赤诚初心、一位哲学社会科学工作者的使命担当!

在钟代胜看来,夏森的捐资助教精神,源于她对党的崇高敬意和对国家的强烈责任感。对党、国家和人民,她始终理想信念坚定,竭尽所能贡献力量;而对自己,她总是那样谦逊简朴、勤俭节约,始终保持着无私奉献、淡泊名利的高洁操守、高贵品格。夏森无愧为我们的楷模!

夏森用毕生积蓄,为寒门学子的梦想保驾护航,种下希望的种子。今天,这些种子早已破土而出,成长为建设国家的栋梁之材,在各行各业发光发热。这正是夏森最初那份“让穷孩子都有学上、有工作做”的朴素初心最动人的回响。

她的付出从不求回报,但时间给出了最好的诠释,学生们报以最真挚的爱戴。那份“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号,与一封封从大山深处寄来的感谢信,共同构成了对这位百岁共产党员一生的最高褒奖——被国家铭记的功勋,被学生珍藏的爱心。

生命不息,奉献无止。夏森用一生诠释的信仰与选择,已如炬火,被众多人接过,照亮更多人的前行之路。这份她早年投身革命时铸就的初心与大爱,必将跨越时空,永远薪火相传。

本报记者 唐红丽 段丹洁

来源:中国社会科学报