孔元:东西之间的匈牙利

编者按:匈牙利首相欧尔班在世纪初曾是自由欧洲的象征,但从今年开始严厉地批评欧盟近年来的所作所为,从而被欧美主流贴上民粹主义的标签。匈牙利近期的变化,和其历史文明深处的认同困境有关,也是当今国际秩序转型的征兆。恰好首相欧尔班的首席政治顾问鲍拉日近期出版了两本书。通过它们,也许能让我们一窥匈牙利文明理念与战略思想的踪影。

考虑到中国知识界对匈牙利了解不多。这也是当今少有的能发展出自己思想的国家,值得跟踪与探讨。

二〇〇一年五月一日,美国智库企业研究所授予时任匈牙利首相欧尔班自由奖章。在颁奖仪式上,欧尔班热烈赞扬欧洲的自由精神,为匈牙利加入跨大西洋共同体感到自豪。在他眼里,西方世界是匈牙利的救星。二〇二四年三月十五日,在纪念匈牙利一八四八年革命一百七十六周年发表的讲话中,欧尔班谴责欧盟“发动战争,摧毁世界,重新划定国家边界,像蝗虫一样吃一切东西”。现在他认为,欧盟已经沦为压迫匈牙利的帝国,自由世界成了桎梏匈牙利发展的枷锁。对于这种转变,欧美主流通常将欧尔班贴上民粹主义、民族主义等标签,视其为民选的独裁者予以谴责,不愿倾听,也没有认真思考欧尔班现象所提出的问题。理解欧尔班的转变,需要透过喧闹的政治表层,深入匈牙利的历史和文明深处,它表露的是匈牙利介于东西方之间的认同困境,也是当今国际秩序转型的征兆。近期欧尔班首席政治顾问鲍拉日·欧尔班(Balázs Orbán)出版的两本书,为深入理解这个议题提供了一把钥匙。

鲍拉日·欧尔班《匈牙利的战略之道》(来源:hungarianconservative.com)

在二〇二一年出版的《匈牙利的战略之道》,鲍拉日开宗明义指出,二〇一〇年以来,匈牙利政治文化模式发生激烈转变,理解这种转变,需要有世界历史的眼光,把握匈牙利介于东西方之间的文明处境。匈牙利在地理上坐落于喀尔巴阡盆地,该盆地是连接西欧、南欧和东欧的中心地带,也是东西方帝国势力的必争之地。在匈牙利人到来之前,喀尔巴阡盆地曾先后被罗马人、匈奴人、阿尔瓦人、斯拉夫人占领,但都没有建立持续有效的统治。匈牙利人又称马扎尔人,原是来自东方的游牧民族,后因战乱于公元八九五年左右,在首领阿帕德领导下,越过喀尔巴阡山脉迁徙到喀尔巴阡盆地,由此开启了匈牙利在东西方之间冲突、碰撞和融合的千年历史。 初来乍到的匈牙利人,仍保留游牧民族的习性,凭借骑兵作战优势,向西侵扰欧洲、向南侵扰拜占庭帝国,让人苦不堪言。九五五年奥格斯堡战役战败之后,盖萨大公决定铸剑为犁,移风易俗,接纳基督教,融入西方世界。公元一〇〇〇年左右,匈牙利大公伊什特万一世被加冕为王,匈牙利正式成为欧洲基督教王国。在一〇五四年东西教会分裂之后,匈牙利逐渐被视为基督教的护卫者,西方文明的东方堡垒。但这一身份并没有带来祝福,而是接连不断的横祸。

《编年史图》(Chronicon Pictum)描绘的伊什特万一世被加冕场景(来源:hu.wikipedia.org)

一二四一年,成吉思汗之孙、术赤次子拔都在西征途中侵入匈牙利,将匈牙利大部分地区夷为平地,后幸因拔都回国争夺汗位,使得匈牙利躲过被灭国命运。一四五三年,奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡,以此为跳板入侵巴尔干地区,成为匈牙利的南部之患。一五二六年摩哈赤战役苏莱曼一世大败匈牙利军队,匈牙利国土大部沦为奥斯曼帝国行省。在基督教联军共同努力下,一六九九年土耳其被驱逐出中欧,匈牙利也于一七一八年摆脱奥斯曼帝国统治,但很快又被哈布斯堡王朝纳为自己的领地,被剥夺了自治权。

在匈牙利人持续不断的抵抗后,尤其是在一八四八年三月匈牙利独立战争后,双方达成妥协,于一八六七年成立奥匈帝国,匈牙利获得名义独立,成为帝国体系的平等伙伴。但由于缺乏独立的外交自主权,匈牙利作为同盟国一方被卷入“一战”,在战败后签订《特里亚农条约》割地求和,丧失了大部分领土,为“二战”参加轴心国一方并战败埋下了伏笔。“二战”结束后,根据雅尔塔会议精神,匈牙利被划为苏联势力范围,但因不甘于被支配爆发一九五六年革命。冷战结束后,匈牙利于一九九九年加入北约,二〇〇四年加入欧盟,再次成为西方集团的成员。但好景不长,匈牙利很快发现没有摆脱被支配的噩梦。冷战后的全球化体系建立在新自由主义赢者通吃的逻辑之上,不但没有带来普遍的繁荣,反而固化了财富等级,匈牙利加入欧盟不但没有永久跻身发达国家,反而跌入“中等收入陷阱”,面临经济停滞和衰退的危险,欧盟成为以自由之名统治的新帝国,它抽干了匈牙利的骨血,留下一副瘦削空洞的躯壳。

一九五六年革命中被毁的斯大林雕像的残存部分,现藏于匈牙利国家博物馆(来源:mnm.hu)

在经历了入欧的幻灭之后,匈牙利人最终意识到,生活在地缘政治夹缝中的国家,如果不能壮大自己,就将是诸帝国始终会争夺,但永久不会纳入的“边缘地带”,其命运要么是在大国势力范围之争中被撕扯得粉身碎骨,要么是选边站投身某个集团,甘于沦为其永久的附庸。集团政治无法摆脱中心对边缘的支配,匈牙利只有游走在东西方之间,才能把握自己的命运。

除了地理和文化因素,国际体系是影响匈牙利东西抉择的关键因素,正是国际体系的松动,为匈牙利发展自主战略思想提供了契机。鲍拉日借鉴英国史学家霍布斯鲍姆的历史分期法,用“漫长的十九世纪”(一七八九至一九一四年)和“短二十世纪”(一九一四至一九九一年)理解现代欧洲史,它表现为维也纳体系、凡尔赛体系、雅尔塔体系三个阶段。鲍拉日指出,相比于流动和开放的维也纳体系,凡尔赛体系和雅尔塔体系建立在阵营对抗的思维逻辑上,极大地限制了一个国家自主行动的空间。冷战结束后,受历史终结论的乐观主义引导,匈牙利开始向西方自由民主体制转型,内心笃信这是不二之选。 二〇〇一年以来,尤其是二〇〇八年金融危机以来,西方体系陷入内外危机,动摇了人们的体制自信,也彻底唤醒了沉睡的匈牙利精神。鲍拉日强调,二〇一〇年欧尔班第二次担任匈牙利总理是匈牙利战略觉醒的关键时刻,他在上任后提出“向东开放”政策,开始有意识地摆脱对于西方和欧盟的单边依赖,在欧亚的视域之下重新审视匈牙利。自那以后,欧尔班于二〇一四年、二〇一八年、二〇二二年三次竞选连任匈牙利总理,通过稳定长期执政,探寻拓宽匈牙利自主空间的可能性。

在《匈牙利的战略之道》一书中,鲍拉日以世界历史为纲,阐明了匈牙利介于欧亚之间的身份线索,但对于如何将这种身份转化为现实的国家发展战略没有过多笔墨描述。该书出版以来,国际形势发生剧烈变化,两极对立、阵营对抗加剧,激烈程度远超匈牙利预料,大大压缩了匈牙利在大国之间周旋的空间。二〇二二年十二月,在参加塞尔·卡尔曼(Széll Kálmán)基金会举办的年度圣诞晚宴上,欧尔班总理发表致辞首次阐述了匈牙利在大国竞争时代的战略抉择。欧尔班指出,当今世界正处于新旧秩序转换的关键时期,新自由主义全球化模式已不可持续,西方世界已走上阵营对抗道路,二者都不符合匈牙利的战略需求,匈牙利需要一个基于和平、发展和网络建设的新战略,它的核心是互联互通。在这之后,鲍拉日于次年一月和三月,先后在匈牙利媒体 Mandiner 和欧洲外交关系委员会网站撰文诠释互联互通的战略内涵,将之视为匈牙利赢得未来十年发展机遇的追赶战略。在此基础上,鲍拉日于二〇二四年四月出版新书《骠骑突击:匈牙利互联互通战略》,系统阐述了匈牙利致力于沟通欧亚的“互联互通”战略。

《骠骑突击:匈牙利互联互通战略》(来源:amazon.com)

在该书第一部分,鲍拉日指出,二〇〇一年以来的危机形势表明,单极世界已经结束,西方主导的世界正在瓦解,西方文明主体地位已经终结,多极化进程正在加速,二十一世纪将见证新世界秩序,但它仍处于漫长的孕育之中,旧的未死,新的没有成形,当下时代是个过渡时期,或者用葛兰西的话说,全球政治正处于历史“空位期”。摆在每个国家面前的严峻课题是,如何制定“空位期”的国际战略?

为了捍卫西方文明主体性,美欧联手通过经济脱钩、制度对抗、军事遏制,推动新冷战。鲍拉日认为这种做法犯了战略思维的大忌,暴露出西方世界喜欢走极端的战略文化,它们在全球化时代一味地推进全球整合,在危机来临之时,又从一个极端走向另一个极端,断然否定全球化的成果,通过友岸外包、脱钩断链等方式,任意切割全球市场,茫然不顾潜在的风险。二〇二三年以来,欧美意识到脱钩断链不可取,又发明“去风险”的新词,将经济安全包装为对外政策的核心主张,主张发展多元化供应链,平衡东西方贸易关系。但在鲍拉日看来,这不过是一种没有意义的文字游戏,因为在西方的思维逻辑中,去风险就是意味着清算关系,因而跟脱钩没有区别。

鲍拉日认为东西方对峙没有前途,因为东西方实力差距在缩小,“东升西降”是大势所趋,拒绝东方世界没有出路,阵营对抗并不符合西方利益,美欧在军事上有绝对优势,很有可能出于霸权护持的狭隘私利,通过在欧亚大陆挑动战争,破坏和平发展的局势,在这个意义上,西方世界是现有秩序的破坏者。与此同时,阵营对抗也不符合匈牙利利益。除了匈牙利介于欧亚之间的地理位置和文化身份外,鲍拉日还给出一个经济上的理由。匈牙利自然资源和能源储备匮乏,是典型的出口导向型经济,高度依赖全球市场。作为内陆国家,匈牙利的生机在于欧亚大陆互联互通,战争和经济制裁造成贸易封锁,将人为分割欧亚市场,导致匈牙利被边缘化。由于未来全球经济增长在西方世界之外,东西方技术差距也在缩小,匈牙利能在西方获得的技术,在东方也能获得,匈牙利承受不起经济脱钩或者去风险的代价,无法拒绝来自非西方世界的投资和技术。

那匈牙利怎么选?套用英国哲学家以赛亚·伯林的比喻,鲍拉日认为一个精明的战略家应该同时具备“狐狸”和“刺猬”的品性,坚持战略和策略的统一,在坚持基本原则的同时,驾驭两个甚至多个相互冲突的目标,在矛盾中寻找真理,解决问题。在鲍拉日看来,西方哲学中的辩证法和中国哲学中的阴阳思想,都是这种战略思维的体现。遵从这种思维,鲍拉日认为最符合匈牙利国家利益的是互联互通战略,匈牙利只有担当欧亚大陆的联结者,才能摆脱被集团政治支配的厄运,并通过更多国家追随和效仿,才能有望将中东欧地区打造为黏合东西方的“共识”地带,而非激化东西方矛盾的“冲突”地带。

“狐狸”和“刺猬”的比喻出自以赛亚·伯林《刺猬与狐狸:论托尔斯泰的历史观》一书(来源:amazon.co.uk)

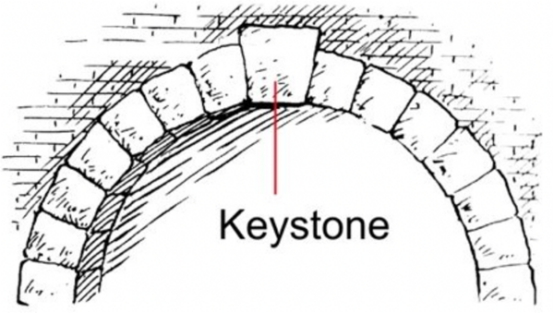

基于互联互通的发展战略,鲍拉日提出将匈牙利打造为“地区枢纽国家”。“枢纽区域”的概念来自英国地缘政治学家麦金德,他在《历史的地理枢纽》中将欧亚大陆中部称为“心脏地带”,是决定欧亚霸权的枢纽区域。但不同于麦金德的描述,鲍拉日认为欧亚不应是一个被世界帝国所支配的区域,而应成为一个能动的地缘政治主体,它通过主动运筹帷幄掌握自己的命运,走出地缘政治漩涡。鲍拉日将这种角色形象地比喻为 “拱心石国家”。在建筑学上,拱心石是镶嵌在两个拱门顶端,起装饰、承压和契合作用的石头,它体积虽然小,但却是连接、黏合两个对立拱门,形成合力确保建筑物稳定的关键。美国海军战争学院国家安全事务教授尼古拉斯·格沃斯杰夫(Nikolas Gvosdev)将“拱心石国家”提炼为国际政治的概念范畴,用它指代那些处于全球体系的夹缝之间,能够充当大国冲突调停人,国家集团、地区组织和文明实体沟通中介的一类国家,这种国家尽管可能只是中小国家,却可能对地区和全球秩序发挥不可估量的影响。

拱心石示意图(来源:influencive.com)

鲍拉日认为,匈牙利的地理位置为其充当地区枢纽国家提供了可能,当务之急是改善交通、物流等基础设施,挖掘潜力,将匈牙利建设成为连接欧亚的交通枢纽。匈牙利近期的发展战略,应验了鲍拉日的判断。二〇二二年十月十八日,位于匈牙利跟乌克兰交界处的东西门场站建成启用,该场站是欧洲最大的智能多式联运铁路枢纽,使用华为 5G 技术进行联网管理。该场站使得匈牙利可能取代波兰,成为过境乌克兰进入欧洲的铁路枢纽。匈牙利还购得意大利的里雅斯特沿海地区的扩建工程特许权,将在该处建造、运营名为亚德里亚港的港口及分拨仓库,通过陆海联运实现东西贯通。目前由中企联合承建的匈塞铁路,未来规划向南延伸到希腊比雷埃夫斯港,通过陆海联运实现南北贯通。匈牙利政府还扩建了布达佩斯国际机场的货运城物流中心,回购布达佩斯国际机场多数股权,通过扩建改造扩大空运能力。除此之外,匈牙利还是欧洲能源通道的节点国家,包括匈牙利-斯洛伐克天然气互联管道、阿拉德-塞格德管道、“土耳其溪”天然气管道等都过境匈牙利,为经济发展提供强劲保障。

与此同时,鲍拉日也意识到,地理优势只是充分条件,它的实现有赖于匈牙利强大的国家整合能力。鲍拉日为匈牙利规划两大发展任务,一是大力发展经济,跨过“中等收入陷阱”,成为发达国家,二是谋求地区影响力,成为地区中等强国。为了实现第一个目标,匈牙利政府近几年加大外资引进力度,利用国内汽车产业链完善,技术工人完备的条件,将匈牙利打造为汽车产业合作的重要基地,包括比亚迪、蔚来、亿纬锂能、宁德时代、恩捷股份等中企扎堆在匈投资设厂。为了实现第二个目标,匈牙利希望借力维谢格拉德集团和巴尔干国家地区合作完成地区整合。但受地区冲突影响,维谢格拉德集团四国分歧严重,限制该集团发挥地区影响,这使得巴尔干地区整合成为匈牙利谋求地区影响力的主要途径,匈牙利跟塞尔维亚双边合作成为地区一体化的主要抓手,它的最终目标是推动巴尔干地区国家加入欧盟。

除了文明视角和国际战略,互联互通战略还有一个隐而不彰的意图,那就是充当弥合东西方认知的桥梁。长期以来,西方对东方世界是风险导向的认知模式,将东方世界视为麻烦制造者和问题的来源,只不过在不同时代西方发展出不同的应对方案。在西方现代以前,东方民族的侵袭是欧亚大陆人口迁徙的动因,也是西方恐惧东方世界的历史源头。西方在进入现代后实力超越东方,希望通过殖民和教化,将东方纳入文明世界,消除潜在的威胁。近几十年随着东西方实力发生变化,西方对东方世界的防范心理加重,从强调合作转向突出安全和风险,逐渐关闭交流沟通的大门,所谓的“新三个世界”,“地区集团回归”等各种流行的说法,都是这种认知思维作祟的表现。

在这个意义上,作为互联互通实践的匈牙利,就不仅仅是在物理意义上连接东西方,而且是搭建改善东西方认知的桥梁,实现民心互通和人心连接的实验场。在鲍拉日看来,欧洲正在走向自我封闭,但简单地把东方世界拒之门外只是一种鸵鸟思维,并不会改变欧洲的困境,俄罗斯仍然是在欧洲家门口搬不走的邻居,中国的商品仍然会源源不断地涌入欧洲市场。匈牙利身处西方世界,但念念不忘东方的远亲,并因为这层文化关联,更能理解和读懂东方。匈牙利想以自己的亲身实践表明,东方世界不但不是对西方的威胁,而且是帮助西方发展的关键。

中国企业在匈牙利投资建设的工厂(来源:bbc.com)

由于这种做法,匈牙利近年来在西方世界颇受非议,西方人倾向于认为匈牙利放弃了保卫自由世界的责任,将匈牙利“向东开放”视为引狼入室之举,但匈牙利想纠正的恰恰是,匈牙利并没有背叛西方,匈牙利自始至终都是西方国家,他们的分歧所在是保卫西方的路径。西方人认为跟东方的切割是自救之道,而匈牙利人却恰恰认为,跟东方的连接才是拯救西方的正道。

在这个意义上,鲍拉日的深层之意是,匈牙利的所作所为不是在分裂和破坏欧洲的统一,而是在提醒欧洲政治家,什么是欧洲真正的利益所在和认同所在。如果说匈牙利的身份是介于欧亚之间,那么欧洲的身份就是介于跨大西洋和亚洲之间,欧洲并不归属于某一个阵营,而是像匈牙利一样,是介于东西之间的独立实体。真正符合欧洲利益的不仅仅是不选边站或者坚持“战略自主”那么肤浅,而是做黏合两大文明区域的“拱心石”,在阵营激烈对抗的年代,通过不断地弥合分歧,塑造共识,将东西方世界紧紧拉在一起。就此而言,鲍拉日表面在写匈牙利的政治命运,实际上影射的是整个欧洲面临的政治抉择。超越欧洲的视角,他也在提醒那些跟匈牙利有着类似处境的国家和地区集团,在新冷战和阵营对抗甚嚣尘上的时代,贸然选边站队或者坚持自主不结盟都不是最佳之选,互联互通才是制胜之道。

(Balázs Orbán, The Hungarian Way of Strategy, MCC Press, 2021; Balázs Orbán, Hussar Cut: The Hungarian Strategy for Connectivity, MCC Press, 2024)

* 文中图片均来源于网络

作者简介:孔元,中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

文章来源:《读书》2024年8期。已获得作者授权。